—— 中新系全媒体矩阵 ——

新闻行业垂直网站访谈—以文化铸魂,守乡村之美

前言

2022年1月26日,北京航空航天大学乡心远航实践队与山东省威海市文登区大水泊镇“乡村振兴首席专家”张海英老师进行了线上座谈交流。交流过程和谐融洽,队员们对乡村振兴相关内容有了更加深入的认识。

张海英,北京航空航天大学高等教育研究院教授、博士,威海市文登区远山泊书院院长。曾任中国地方史志研究会学术交流委员会副秘书长、晏阳初研究中心主任,并在日本奈良教育大学进行客座研究、担任日本工学院大学孔子学院中方院长,主持参与多项教育部、中国工程院、北京市科研项目,以及地方政府、院校委托科研项目。2021年获评“威海市优秀乡村振兴首席专家”称号。

1月26日上午九点,张海英老师与乡心远航实践队队员在线上进行了座谈会议,围绕乡村振兴的相关理论与实际情况进行交流。

张老师首先从乡村的历史、乡村的现实和乡村振兴的探索这三个方面大致向实践队成员介绍了乡村现状及存在问题。之后从乡村建设运动的缘起与动因、乡村建设的分期、乡村建设到乡村振兴、乡村振兴的几个基本问题展开,分享自己在大水泊镇做乡村振兴相关工作及研究过程中的所见所闻与感悟,尤其突出文化建设方面的认识与心得。

之后,张老师对队员们提出的问题进行了详细的回答,并拓展延伸了对与乡村老龄化、空心化现状的思考。

乡村建设运动的缘起与动因:中国的乡村在几千年的发展过程中,一直是核心问题。乡村问题具有典型性和深刻性。中国乡村在世界上都是独一无二的。乡村问题在工业化起步就开始了,一直没有解决。

乡村建设运动的分期: 二十世纪初到1949年各个先贤都对乡村颇为关注。毛泽东、晏阳初、梁漱溟、卢作孚等,用不同的方法解决乡村问题。新中国成立后进行三次大扫盲运动,提升农民文化素养,掌握科学技术,提升生产力,团结力凝聚力。

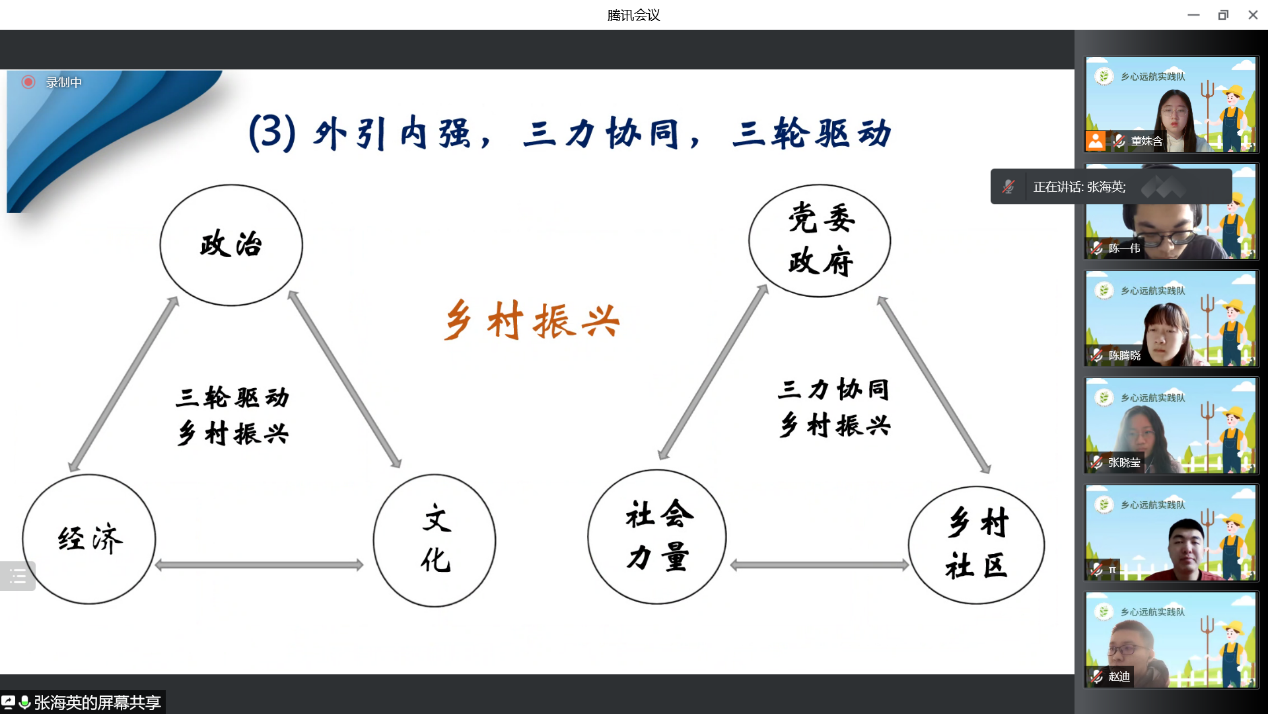

乡村建设到乡村振兴:乡村三大核心问题,土地、粮食、农民。现如今乡村老龄化、空心化导致土地没人耕种,会影响粮食安全、国家命运、民族命运,影响到国家是否可以屹立于世界民族之林。现在的问题和上世纪二十年代的问题有所改变,有的问题解决了但不够体系化、不够立体、综合。要政治经济文化三轮驱动。

提问部分:

问:您在刚才的讲述中提到,您有做很多的文化教育工作,比如您开办远山泊书院,带着村民一起做手工之类的活动。在这个过程中,您觉得村民的精神面貌有哪些变化?

答: 文化是铸魂的工作。乡村老龄化严重,村民们子女不在身边,日常缺少文化活动,精神匮乏。政府也一直有所关注,有大戏下乡、放电影的活动。但与农民的需要有脱离,效果不是很好。

之前放的电影《百鸟朝凤》,主题是留住乡愁,得到了一定共鸣,主要还是要符合生产需要。例如垃圾处理的问题,在我们调研中发现村民基本没有垃圾,很多会循环利用。农民整体低消费,乡村生活是最绿色的生活方式。

另外还举办“听爷爷奶奶讲故事”之类的活动。老人们给孙辈们讲他们乡村中的故事。在故事中村民们也逐渐意识到,实际上他们是创造的是最生态、最绿色的生活。他们的意识也在慢慢变化,建立起文化自信。

那种特别消沉,特别落寞的乡村,在有了这些文化活动的时候,他们每个人脸上的表情也完全不一样了,你会发现他们充满了对文化、对美的追求与向往。

在与张老师交流的过程中,我们中西对比、联系古今,系统的认识到了乡村的缘起、现状和未来发展方向,对我们之后的调研有了一定的启发。同时,我们在之前了解的基础上对张老师在大水泊镇当地所做的文化教育工作的内容及意义有了更深刻的认识。这些活动不仅丰富了村民们的精神世界,也让乡村的内核文化和乡村生活造就的老一辈们的勤俭节约的精神得以传承。从共同体的角度考虑,乡村问题与整个社会其实都息息相关。

声明:本网转发此文章,旨在为读者提供更多信息资讯,所涉内容不构成投资、消费建议。文章事实如有疑问,请与有关方核实,文章观点非本网观点,仅供读者参考。