—— 中新系全媒体矩阵 ——

新闻行业垂直网站数字赋韵 秦腔新生—西安理工大学渭腔数字青芒传承实践队探索地方戏曲活态传承新路径

在国家文化数字化战略纵深推进、非物质文化遗产保护进入“活态传承”关键阶段的背景下,西安理工大学马克思主义学院“渭腔数字青芒传承实践队”以暑期社会实践为契机,深入秦腔发源地陕西省渭南市,围绕渭南市秦腔剧团数字化传播实践开展专项调研。这支由西安理工大学研究生组成的实践团队,立足马克思主义文化观,紧扣《“十四五”非物质文化遗产保护规划》《关于推进实施国家文化数字化战略的意见》等政策要求,通过“实地调查+数据实证+理论提炼”的方式,为地方戏曲在数字时代的传承发展提供了兼具理论深度与实践价值的青春方案,生动诠释了新时代青年学子以学术实践服务文化强国建设的使命担当。

一、锚定政策导向:以马理论视角解码戏曲传承的时代命题

作为中华民族“梆子腔”的鼻祖,秦腔不仅是承载黄土文化基因的非物质文化遗产,更是凝聚地域文化认同、涵养民族精神的重要载体。党的十八大以来,习近平总书记多次强调“中华优秀传统文化是中华民族的精神命脉”,要求“推动中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展”。国家层面先后出台《“十四五”非物质文化遗产保护规划》,明确提出“运用数字技术丰富传播渠道,拓展传承空间”;《关于推进实施国家文化数字化战略的意见》更是将“建设文化数字化传播体系”作为核心任务,为地方戏曲的数字化传承指明了方向。

“从马克思主义文化观来看,文化的传承与发展始终与生产力发展水平相适应,数字技术作为新时代的先进生产力,必然成为推动传统文化焕发生机的重要力量。”基于这一认知,实践队将调研主题聚焦于“地方戏曲的文化认同建构路径”,以渭南市秦腔剧团为样本,重点考察数字化传播如何破解“受众老龄化、传播碎片化、传承断层化”等传统戏曲面临的共性难题,这一选题既契合国家文化政策的核心要求,也回应了马理论学科“以学术服务现实”的育人目标。

渭南市秦腔剧团作为全国文化体制改革先进单位,近年来积极探索数字化转型,打造的“云剧场”“陕西秦腔App”等项目已形成一定规模效应。实践队前期通过梳理政策文件、分析剧团年报数据发现,截至2025年,该团累计开展线上直播1600余场,吸引5000余万人次“云端赏戏”,35岁以下年轻受众占比从2020年的12%提升至34%,数字化传播对拓展受众群体、强化文化认同的作用初步显现。这一数据为实践队的实地调研提供了重要政策与事实依据,也让团队更加明确调研的核心方向——挖掘数字化传播与文化认同建构的内在逻辑,为同类基层文艺团体提供可复制、可推广的经验。

二、深耕实践沃土:用脚步丈量数字戏曲的传承脉络

2025年8月23日至25日,实践队一行6人赴渭南市临渭区开展实地调研,在渭南市秦腔剧团负责人李康及相关部门的配合下,通过“深度访谈+现场观摩+问卷调研”的三维方式,全方位捕捉秦腔数字化传播的实践细节。

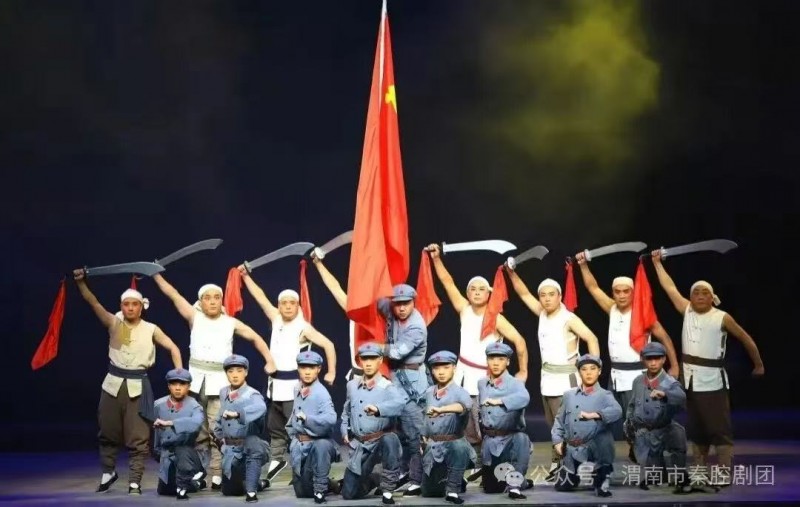

在剧团数字化工作室,实践队成员现场观摩了“云剧场”直播后台运作流程。当《火焰驹》经典桥段通过4K高清镜头呈现在云端,弹幕区不断弹出“第一次看秦腔,唱腔太有感染力了!”“原来秦腔所讲述的原型是我们的历史”等年轻观众的留言时,实践队成员深有感触:“数字技术不仅打破了剧场的物理边界,更让传统文化与年轻群体实现了‘隔空对话’,这正是马克思主义‘物质决定意识’原理在文化传播中的生动体现——数字载体的创新,直接推动了受众对秦腔文化认知的转变。”

为深入了解数字化项目的运营逻辑,实践队与剧团数字化项目负责人、线上平台运营团队、资深演员开展了2场专题访谈。“‘云剧场’刚开始推的时候,我们也担心传统戏迷不接受、年轻观众不买账,后来通过调整直播时间(每晚19:30黄金档)、增加‘戏词字幕+文化解读’模块,观众留存率从30%提升到了65%。”实践队成员意识到,数字化不是“简单搬演”,而是要在“坚守传统内核”与“适配数字场景”之间找到平衡。访谈中,团队还重点收集了剧团在数字化过程中面临的痛点:如技术人才短缺、运营资金不足、年轻演员数字素养有待提升等,这些一手信息为后续提出政策建议提供了现实依据。

针对受众群体的调研同样扎实。实践队在渭南市区、临渭区乡镇共发放问卷1367份,回收有效问卷1360份,有效率达99.4%。问卷数据显示,不同年龄层受众对秦腔数字化内容的需求呈现显著差异:35岁以下群体更偏好“短视频片段+互动体验”(如秦腔知识问答),占比达72%;55岁以上传统戏迷则更青睐“完整剧目直播+线下演出同步转播”,占比超80%。“这一差异提醒我们,数字化传播不能‘一刀切’,需要根据受众特征进行精细化内容设计。”实践队成员在整理问卷数据时表示。此外,问卷中“83%的受访者认为数字化传播增强了对秦腔文化的了解”“68%的年轻受访者表示愿意向他人推荐秦腔内容”等数据,进一步印证了数字化对文化认同建构的积极作用。

调研期间,实践队还拍摄了45分钟的实地DV素材,记录下演员与线上观众互动、AR技术演示、“一元剧场”惠民演出等场景,并形成3篇详细的观察日志,为后续成果转化积累了丰富的视听与文字资料。

三、提炼成果价值:以理论创新赋能戏曲传承的政策实践

经过为期1个月的资料整理与理论研讨,实践队形成了《渭南市秦腔剧团数字化传播与文化认同建构调研报告》(2万字左右)、学术论文框架《数字媒介下地方戏曲文化认同的生成逻辑》及15分钟实践纪实DV等成果,其核心价值体现在三个维度:

从理论维度看,实践队立足马克思主义文化认同理论,提出“技术赋能—内容创新—受众认同”的三维传承路径。报告指出,数字技术是“赋能手段”,需通过“内容创新”将秦腔的“方言唱腔、脸谱艺术、历史内涵”等核心元素转化为受众可感知的数字产品,最终实现“受众认同”的从“认知”到“情感”再到“实践”的递进。这一路径不仅为地方戏曲的数字化传承提供了理论框架,也丰富了马克思主义文化观在数字时代的实践内涵。

从实践维度看,报告针对渭南市秦腔剧团及同类基层文艺团体提出了具体建议:一是加强“政校企”合作,联合高校培养兼具戏曲素养与数字技能的复合型人才,响应《“十四五”非物质文化遗产保护规划》中“强化人才支撑”的要求;二是优化内容供给,针对年轻群体开发“秦腔+文旅”“秦腔+教育”等跨界数字产品,如结合渭南华山、司马迁祠等文旅资源制作沉浸式秦腔数字短片;三是建立“受众反馈机制”,通过线上问卷、社群互动等方式实时收集需求,动态调整传播策略。这些建议已被渭南市秦腔剧团采纳,计划在2025年下半年开展“秦腔数字人才研修班”“文旅融合数字项目”等试点工作。

从政策维度看,实践队的调研成果为国家文化数字化战略在基层的落地提供了实证参考。报告中“基层文艺团体数字化转型面临资金、人才双重制约”“年轻受众对传统文化的认同需‘情感共鸣+价值引导’双管齐下”等结论,为地方政府制定非遗保护政策提供了具体依据。渭南市文旅局相关负责人表示:“实践队的调研很扎实,其提出的‘精细化内容设计’‘技术伦理规范’等建议,将纳入我市下一步《秦腔艺术保护传承发展实施方案》的修订中,推动政策更贴合基层实际。”

四、青春担当:以学术实践书写文化强国的时代答卷

“作为马理论研究生,我们不仅要读懂‘纸上的马克思主义’,更要践行‘实践中的马克思主义’。”此次社会实践,不仅让马理论研究生们将专业知识与文化传承实践深度融合,更让他们深刻体会到“文化自信”不是抽象的概念,而是体现在每一段秦腔唱腔、每一次数字互动、每一份受众认同中。

目前,实践队已与渭南市秦腔剧团建立长期合作关系,计划在2025年秋季学期开展“秦腔文化进校园”活动,通过播放实践纪实DV、邀请剧团演员开展线上演出专场等形式,让更多大学生感受秦腔的魅力。同时,团队正在完善学术论文,计划投稿至《文化遗产》《马克思主义与现实》等核心期刊,进一步扩大调研成果的学术影响力。

“数字技术为传统文化插上了翅膀,而青年一代则是这对翅膀的‘驾驭者’。西安理工大学马克思主义学院将持续以社会实践为纽带,引导学生立足专业优势,聚焦文化强国、乡村振兴等国家战略需求,让青春在服务国家发展的实践中绽放光彩。

从渭水之滨的秦腔剧团到高校的学术殿堂,从数字直播的创新实践到文化认同的理论提炼,“渭腔数字青芒传承实践队”的故事,正是新时代青年以马克思主义理论为指导,助力中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展的生动缩影。在文化强国建设的征程上,这样的青春实践,必将汇聚成推动传统文化焕发生机、实现民族精神传承的磅礴力量。

声明:本网转发此文章,旨在为读者提供更多信息资讯,所涉内容不构成投资、消费建议。文章事实如有疑问,请与有关方核实,文章观点非本网观点,仅供读者参考。